沿革

尚 道 館

[設立] 昭和10年(1935年)7月に現在の地(杉並区下高井戸)に創設

[沿革]

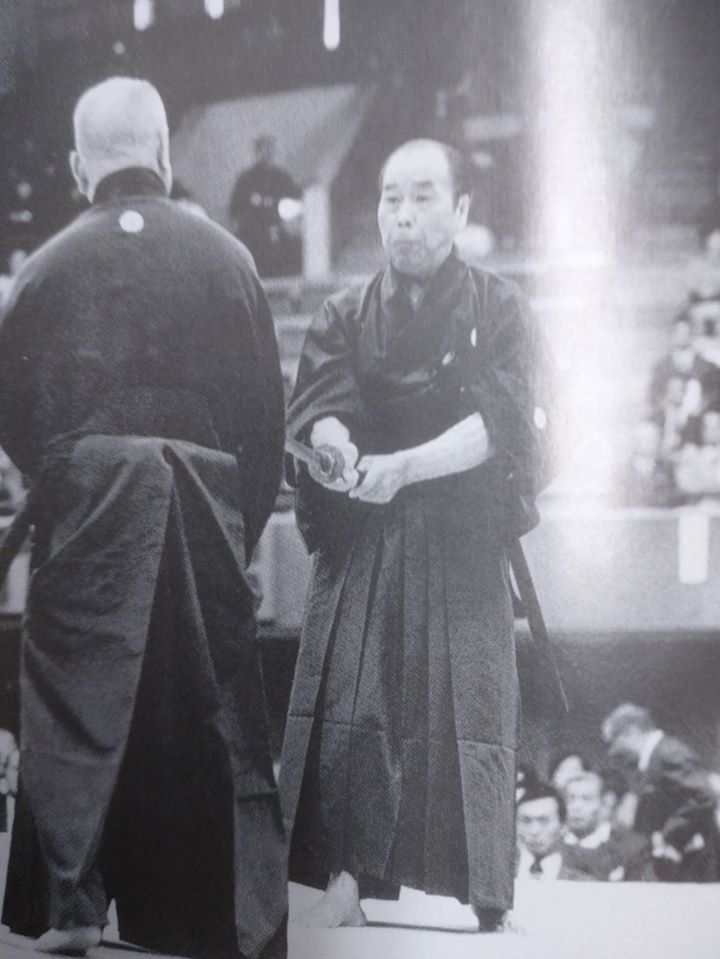

初代館長岡田守弘(剣道・居合道範士 警視庁、東京大学剣道部師範を歴任)が当時の寄席小屋を買い取って改築し創設。道場の床板構造は当時の講談社野間道場と同様構造で建設した。(現在も床構造は継承し同様)

以後運良く戦火を逃れ、同地において、戦中戦後を通じてほとんど途絶えること無く剣道・居合道を中心に幼少年~一般に向け剣道教授活動を本年で89年、三代に渡り継続する我が国においても希少な個人道場である。

特記事項として、終戦後の剣道禁止期においては「同志会」の稽古場所として、著名な剣道家達の稽古活動が当館にて密かに行なわれた。その後この会が原動力となり、会の中心的役割を担った柴田万作範士(警視庁、早稲田大学師範)、渡邉敏雄範士(初代全剣連事務局長)が中核となって東京都剣道連盟及び全日本剣道連盟発足に漕ぎ着けたという事が近代剣道史の中に燦然と刻まれている(全日本剣道連盟発行・「剣道の歴史」他より)

昭和50年 道場及び住居改築。

昭和59年 初代館長逝去(享年90歳)の後、岡田又彦が二代目館長に就任。

平成2年 二代目館長が隠居、現館長の岡田守正が三代目館長に就任。

平成8年 現在の建物(鉄筋四階建て)に改築。

平成14年 財団法人全日本剣道連盟創立50周年に当り全剣連より「感謝状」を拝受。

平成24年 岡田又彦逝去(享年79歳)。全剣連より顕彰状を拝受

平成30年 変わりゆく世の中ににおいて、次の世代に「道場」及び「その活動」を保存して行く為の方策として「一般社団法人 伝統文化保存継承学舎・尚道学院」を設立し、より広い視点に立っての武道の普及振興を目指す。「尚道館」の活動はその主催事業として位置付け、その定款に従い、現在多くの会員に支えられながら事業を進めている。

その中の活動において、近年のコロナ禍を契機に、新たな方法を取り入れオンラインでの講義、指導、稽古配信等を実施。海外を含め遠隔地にいる関係者との繋がりをより強固に維持できる活動を模索している。

同 志 会

終戦後の剣道禁止期において柴田万作、渡邉敏雄両先生を中心に結成され、進駐軍の目を逃れながら活動したと言われる。

忠信幼稚園、講談社野間道場、早稲田警察署、戸塚警察署などと活動場を転々としていたが、いずれも禁止令により活動が続けられなくなり、昭和23年頃から尚道館での稽古が始まり、稽古は週三回で剣道専門家、実業家と広く参加者があり、中には米国軍人(ベンジャミン・ハザト)の参加もあったと言われる。会員数は50名にも及んだと記されている。

■主な構成員

斎村五郎、柴田万作、小野十生、森 正純、堀口 清、小川忠太郎、佐藤貞雄、中野八十二、渡邉敏雄、羽賀準一、飯田昌隆、齋藤今朝治、増田道義、佐藤 顕、棚谷昌美、河島 蔚、森島健男、小室長二郎 他多数。

1887年 – 1969年

1893年 – 1958年

1901年 – 1992年

1922年 – 2020年

そしてこの組織の事務統轄を行なっていた渡邉敏雄先生(後に全日本剣道連盟初代事務局長、早稲田大学師範)の孤軍奮闘、血の滲むようなご尽力と東奔西走によって、東京都剣道連盟及び全日本剣道連盟が発足し、剣道の復活が成された。

この事は、未来永劫、近代剣道史に深く刻まれなければならない事だと認識している。

この会はそれ以降も尚道館において定期的に活動は継続されたが、昭和63年、渡邉先生ご逝去と共に自然解散された。

小野派一刀流

戦後もうひとつ尚道館において行なわれた稽古が、小野派一刀流の稽古である。笹森順造宗家の道場、禮楽堂が出来る以前の昭和20年代、尚道館で宗家指導による一刀流剣術の形稽古が石田和外(第二代全剣連会長)、小野十生、小川忠太郎、鶴海岩夫、大森茂作、清野武治等の先生方で続けられたことも特筆すべき事であった。

初代館長は戦前より中山博道範士高弟の橋本統陽範士につき居合道を学び、以後居合道の指導にも情熱を燃やし剣居一体を目指した。初代館長の門人に佐川博男、草間昭盛、山本繁雄、岡本義春各範士をはじめ多数の高段者を輩出した。

3代目となる現館長も、幼年より初代館長の手ほどきを受け、その技術を弟子達へ、そして次の世代へ受け継がれている。

海外普及

昭和47年頃からフランス剣道連盟(現顧問好村兼一氏依頼)より長期日本滞在の外国人門弟を受け入れ、全国においてもいち早く剣道における国際交流及び伝承を行なう。

以後現在まで40年以上にわたりフランス人剣士を中心とする外国人剣士の指導に携わり、海外において講習会を実施しさらに大きく発展をしており、その結果、現在では門弟に六,七段の高段者も数名生まれており、フランス西部の支部道場「尚道館ヴァンデ」を筆頭に各支部での活動が広がっている。

追憶

追憶 第三代館長 岡田 守正

亡き祖父岡田守弘は大正12年、決して早いとはいえない28才という年齢で剣道専門家を志して、故郷新潟県を後にし東京・警視庁に入った。以後60有余年の歳月を剣道に傾け、昭和59年4月22日、90歳にて亡くなるその日まで剣の理法の修錬に努めたと言っても過言ではない。

当時私は高校2年生であった。数ヶ月前より祖父は自宅にてほぼ寝たままの状態での生活となっていたが意識はまだまだしっかりしており、普段通りの会話も出来ていた。その後、祖父は毎夜就寝中うわ言のように稽古の号令を掛けるようになった。「やめー」「やめー」を繰り返すのである。

あるいは昼間は誰かの稽古姿が目に映るのか「あれはいい稽古だ」などとそれを誉めてみたりする。亡くなる前日の夜は特に号令が激しく、近くで心配している家族に「もうあの稽古やめさせてくれ」と言ったりした。恐らく命の火が燃え尽きる寸前、数十年もの間精魂込めて指導してきた稽古の光景が文字通り走馬灯のように駆け巡っていたのではないだろうか。

私にこの時剣道専門家の一生というものを見せてもらったという思いがある。自分が生涯掛けて取り組んできたものを死の直前まで考え、求め続けている姿が今も脳裏に焼き付いている。私が祖父並びに父の跡を本気で継いでゆこうと思ったきっかけであったかもしれない。

祖父は警視庁でも有名になるほどの稽古熱心で通っていたと言われる。日に5回の稽古は当たり前という様な生活を何年も送る事により年齢の遅れを挽回しようと努力した訳である。私がそんな祖父の最も尊敬している所は、その様な猛稽古の中で身についてしまった稽古における悪癖を、自分自身で自覚し改める努力を終生怠らなかった点である。

恩師斉村五郎範士十段の剣風に強く惹かれ、その理想の剣道を求め、それを創るべく根の役割を示す基礎(基本動作)を、古流(鞍馬流、小野派一刀流、警視流)居合道(夢想神伝流、無外流)杖道、薙刀などを学ぶことにより誰よりも探求し、剣の理合並びに刀の操作法を竹刀操作に活用させる事への研究努力を行い続けたその姿は理業一致の範であり、さらにまた、この様な事を現実に実践しきったのは剣道界に於いて中山博道範士の後は祖父だけではなかったのかとさえ思っている。自分が苦労しているので、門人その他への指導(特に基本指導)は常人には理解できないほどの粘り強さがあり、決して妥協や相手に根負けしないその指導振りはまさに執念というべきものであった。

そんな祖父の最晩年に私は3才にて剣道をはじめ、加えて居合道、古流といったものを小学校へ上がる前から仕込んでもらった。5才の折、杉剣連少年大会にて祖父と居合道演武をさせてもらった事などは大きな思い出である。その祖父が亡くなる数年前、当時中学生であった私の将来における剣道について語るとき、「お前の今の面打ちはすこし投げ込みになるので打ちに『位』と『味』が出ない。あれでは将来本当に立派な面が打てるようになれない」と指導を受けた。

祖父は生前書物(現代剣道百家箴・全剣連発行)に自身の理想の面技について最も大切な点を次のように書き残している。『 機会に当たって打ち間から左足を踏み切り、右足を踏みつけると同時に左足の踵をやや下げながら、足と腰を残さぬように鋭くすり込む。そして技の決まる瞬間両手を前方に伸ばしつつ、掌中の作用を以って、額からすり込むようにして強く打つのである。』それは、物を投げ込むように竹刀を相手にぶっつけて行くような打ち方では人の心を打つ、本物の気剣体一致した技にならないという意味の指導である。

当時の私にはそれを本当に理解できる術はなかった。そんな私に祖父は加えてこう語った。「お前の親父の打つ面をよく見て勉強しろ」父は祖父が斉村先生から受けた面技の教訓、そして「味」のある打ちを教えとしてしっかり受け継ぎ、表現していたのであり、祖父もそれを認めていたのである。父と祖父とは背格好がまったく違うので稽古振りも大きく違う。それは祖父が父に自分の剣道の「かたち」を押し付けず自分の理想とする斉村先生に学んだ剣道のイメージを伝えようとした表れに思う。しかしながら今度は父と私とでは又背格好が違う。ここでも父は私に自分のかたちを伝えようとはしなかった。祖父と父、父と私、それぞれ稽古の表現が異なっても同じ基本動作の反復から生まれたものがそこにはあり、別のものにはなり得ないのである。尚道館が何とか現在も保たれているのは門人各位がこの流派的発想を強く理解し、求めてくれているからに他ならない。一昨年尚道館では祖父が警視庁においてその制定に携わることが出来た「警視庁剣道基本」の動作、理合をもとに研究を加え「尚道館剣道基本形」として稽古法をまとめ、実践している。道場とこの形の中には祖父の魂が宿っている訳である。

現代社会あるいは剣道界にどのような変化が生じようとも、この普遍的な価値観をもとにして新しいものを創造してゆく努力こそ私三代目の一生掛けて行うべき仕事であると認識し、祖父あるいは父の夢に描く理想の剣道に少しでも近づけるよう、次の世代に受け継いでゆくことこそ真の「道」であると理解している。

(平成13年 杉並区剣道連盟50周年記念誌寄稿文より)